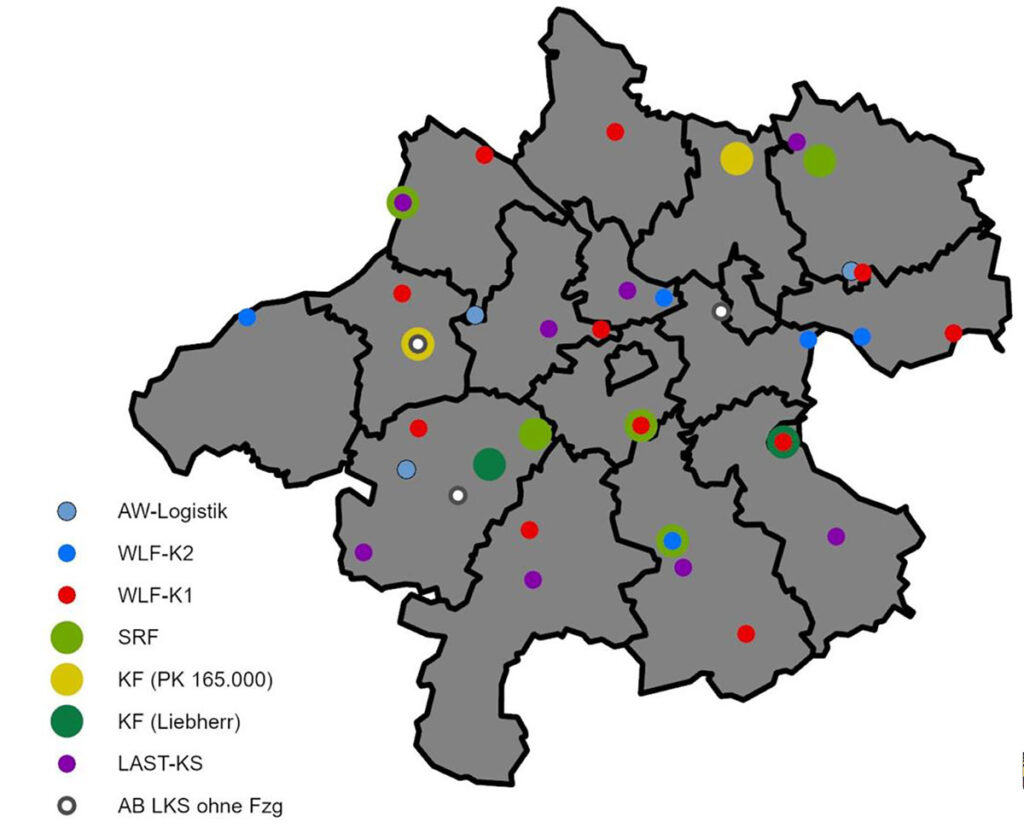

Kran und Logistik → Neukonzeptionierung in Oberösterreich bis 2028

Dass sich das über den Katastrophenschutz des Landes-Feuerwehrverbandes betriebene Stützpunktwesen derzeit in einer Veränderung befindet, sollte inzwischen ja mehrfach durchgedrungen sein. Im Zuge dieser Anpassungen werden sich auch bei den Stützpunkt-Kranfahrzeugen in den nächsten Jahren einige Veränderungen bemerkbar machen. Der Brennpunkt gab schon 2023 einen Ausblick, was sich nun diesbezüglich bis zum Jahr 2028 auftun wird. Immer wieder kommen Anfragen auf diesen Beitrag, sodass wir ihn nun auch in kompletter Länge hier veröffentlichen. Mit damaligen Stand der aktuelle Finanzierungsveränderungen nicht berücksichtigt.

Generelle Info: Stützpunktfahrzeuge wie diese werden in Oberösterreich zu 100 % vom Katastrophenschutz beschafft und ohne Kostenersatz zu den Feuerwehren verlagert. Für die Erhaltung und den Betrieb des Fahrzeuges sind dann die Gemeinden und Feuerwehren verantwortlich.

Von Hermann Kollinger

Wie der Brennpunkt bereits berichtet hat, ist das Stützpunktwesen in Oberösterreich derzeit in einer Phase des Umbruchs. Diese Maßnahmen stehen dieses Mal jedoch einmal nicht mit einem neuen Extrem-Sparkurs des Landes Oberösterreich in Verbindung. Sie fallen schlicht und einfach in die Kategorie „mit der Zeit gehen“.

Veränderte Technik

Seit der Gründung der Stützpunkte ist inzwischen nicht nur viel Zeit vergangen, auch die vorhandenen Techniken haben sich verändert. Ebenso veränderten sich die Grundausstattungen bei den Feuerwehren. Faktoren, die dazu beigetragen haben, auch den Katastrophenschutz entsprechend zupassen. Heute beleuchten wir den Bereich der Logistik sowie jenen der Stützpunktkranfahrzeuge. Die ersten Prototypen sind bereits im Einsatz, bis zum Jahr 2028 werden sich aber noch einige Veränderungen ergeben, die im Anschluss erläutert werden.

Kein „Drüberfahren“

So modern und flexibel das System Feuerwehr oft auch ist, genauso empfindlich reagieren wir Feuerwehrleute nicht selten auf Veränderungen. Daher sei einleitend erwähnt, dass die geplanten Modifikationen kein klassisches „Drüberfahren“ des Landes-Feuerwehrverbandes darstellen. Im Vorfeld wurden zahlreiche Gespräche mit den Bezirks-Feuerwehrkommandanten als mit jedem Stützpunktleiter geführt, Möglichkeiten ausgelotet und auch Meinungen eingeholt. Selbstverständlich galt es bei allen Wünschen auch, die finanziellen Rahmenbedingungen einhalten zu können. Darauf basierend wurde dann ein Konzept mit dem aktuellen Stand der finanziellen Möglichkeiten ausgearbeitet. Lieferzeiten waren 2023 ein massives Thema und haben sich – beispielsweise beim Last-LKS – um acht Monate nach hinten verschoben!

Die Aufrüstung auf insgesamt 24 Stützpunktkräne (inkl. SRF) in den verschiedensten Größen ist eine Investition in die Eigensicherheit unserer Mitglieder bei Einsätzen in exponierten Lagen und der raschen sowie flächendeckenden Verfügbarkeit dieser Hebemittel bei den im Ansteigen befindlichen Einsätzen im Bereich des Katastrophenschutzes, insbesondere der Wetterkapriolen.“

Landes-Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Michael Hutterer

Logistik

Die Logistikkomponenten wurden im Brennpunkt zum Teil bereits erwähnt bzw. deren Prototypen vorgestellt. Der Vollständigkeit halber sind diese hier auszugsweise nochmals angeführt, da sie für das Gesamtkonzept doch von Bedeutung sind.

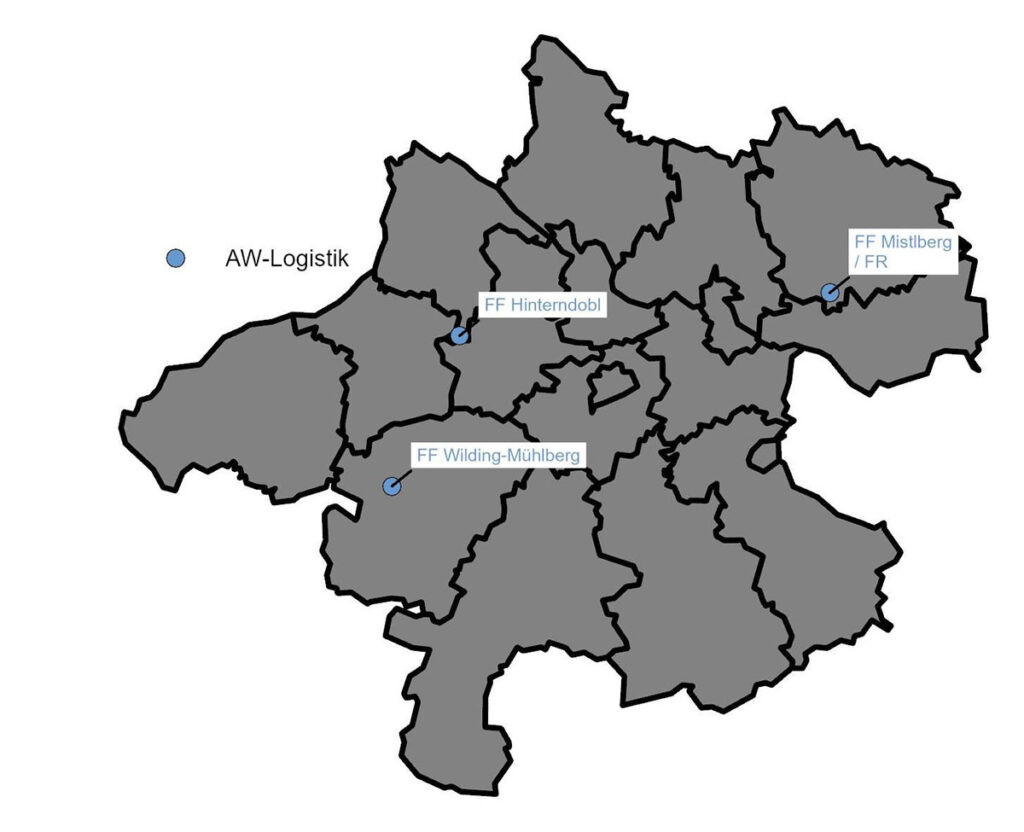

3x Anhängewagen-Logistik (AW-L)

Der Anhängewagen ist ein Pilotprojekt, wo es darum geht, neue Transportwege zu testen, die nicht immer mit einem Fahrzeug fest in Verbindung stehen. So braucht man beispielsweise beim Transport eines Rollcontainers nicht zwangsläufig ein Logistikfahrzeug. Der Anhänger lässt sich problemlos mit einem herkömmlichen Mannschaftstransporter ziehen und hat zusätzlich den Vorteil, den Anhänger an seinem Zielort stehen lassen zu können (beispielsweise Jugendlager), ohne gleichzeitig ein Fahrzeug zu binden. Auf dem Anhänger finden – mit entsprechender Sicherungsmöglichkeit – sechs Rollcontainer Platz.

Je ein Stück dieser kleineren Logistikeinheit ist bei den Feuerwehren Wilding-Mühlberg (Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck), Hinterndobl (Gemeinde Dorf an der Pram im Bezirk Schärding) sowie Mistlberg (Gemeinde Tragwein im Bezirk Freistadt) stationiert.

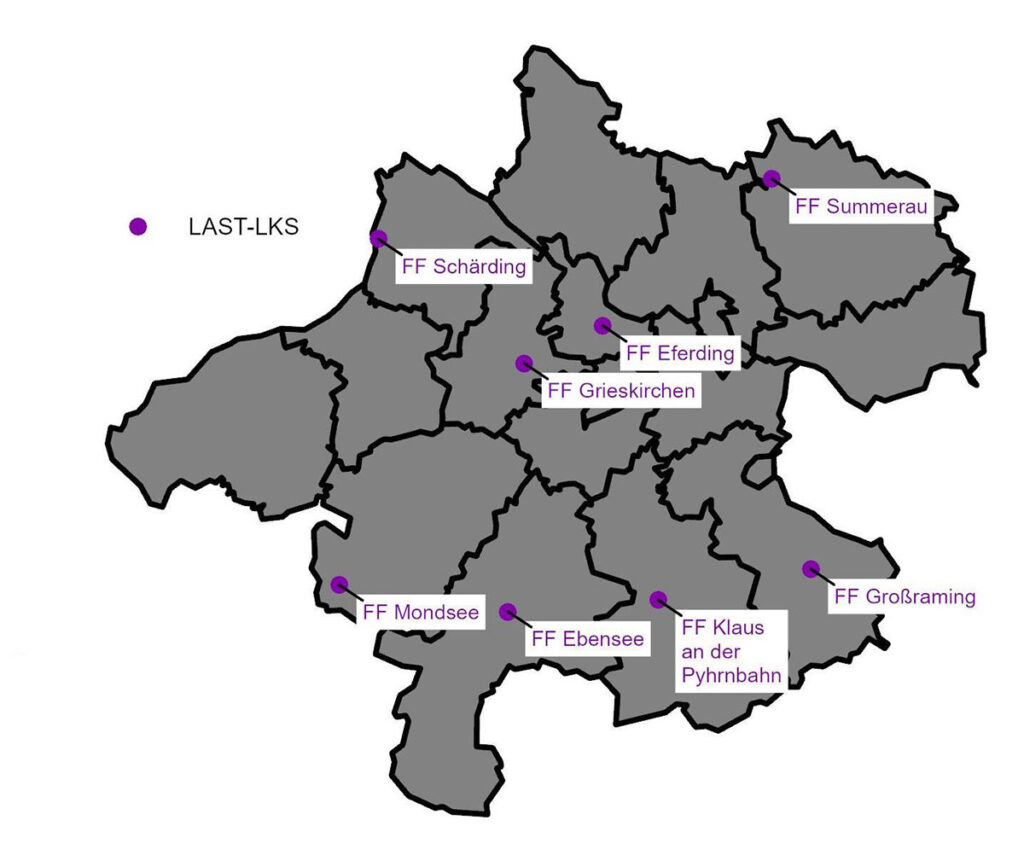

8x Lastfahrzeug-LKS (Last-LKS)

Der in der Brennpunkt-Ausgabe 6/2022 vorgestellte Prototyp im Logistikbereich ist der neue LAST-KS. Er liegt größenmäßig genau in der Mitte zwischen den feuerwehreigenen KLF-L/LFA-L und den Wechselladefahrzeugen. Bei Einsätzen in der Vergangenheit fehlten potente Transportkapazitäten – sei es zum Sandsacktransport bei Hochwassereinsätzen, zum Transport von Planen, Schaummittel, Ölbindemittel usw. oder im Zuge der Covid-Pandemie zur logistischen Verteilung von Testmaterial, Versorgungsgütern, Impfstoffen, Masken, Kitteln usw.

«Andererseits wurden unsere Öleinsatzfahrzeuge 30 Jahre alt. Wie weiter oben bereits erwähnt, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ersetzen diese 30 Jahre alten Fahrzeuge mit diesen Logistikern und schieben die Ausrüstung für z. B. Öleinsätze auf Rollcontainer im Bedarfsfall einfach hinten rauf», kommentiert der für den Katastrophenschutz zuständige, stellvertretende Landes-Feuerwehrkommandant Michael Hutterer diese Neueinrichtung. Die Feuerwehr Summerau übernahm den Prototypen, der von Magirus aufgebaut worden ist und einen Wert von 195.000,- repräsentiert.

2023 ging je ein Fahrzeug an die Feuerwehren Eferding (Bezirk Eferding) und Mondsee (Bezirk Vöcklabruck). Die FF Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf) wurde 2024 damit ausgestattet, gefolgt von der FF Grieskirchen (Bezirk Grieskirchen) im Jahr 2026. Den Abschluss bilden 2027 die Feuerwehren Ebensee (Bezirk Gmunden), Schärding (Bezirk Schärding) und Großraming (Bezirk Steyr-Land). Dies entspricht auch der Reihung des Ausscheidedatums der vorangehenden Öleinsatzfahrzeuge, die in dieser Form nicht mehr ersetzt werden. In Oberösterreich werden schlussendlich acht Last-KS zur Verfügung stehen.

Kran und Transport

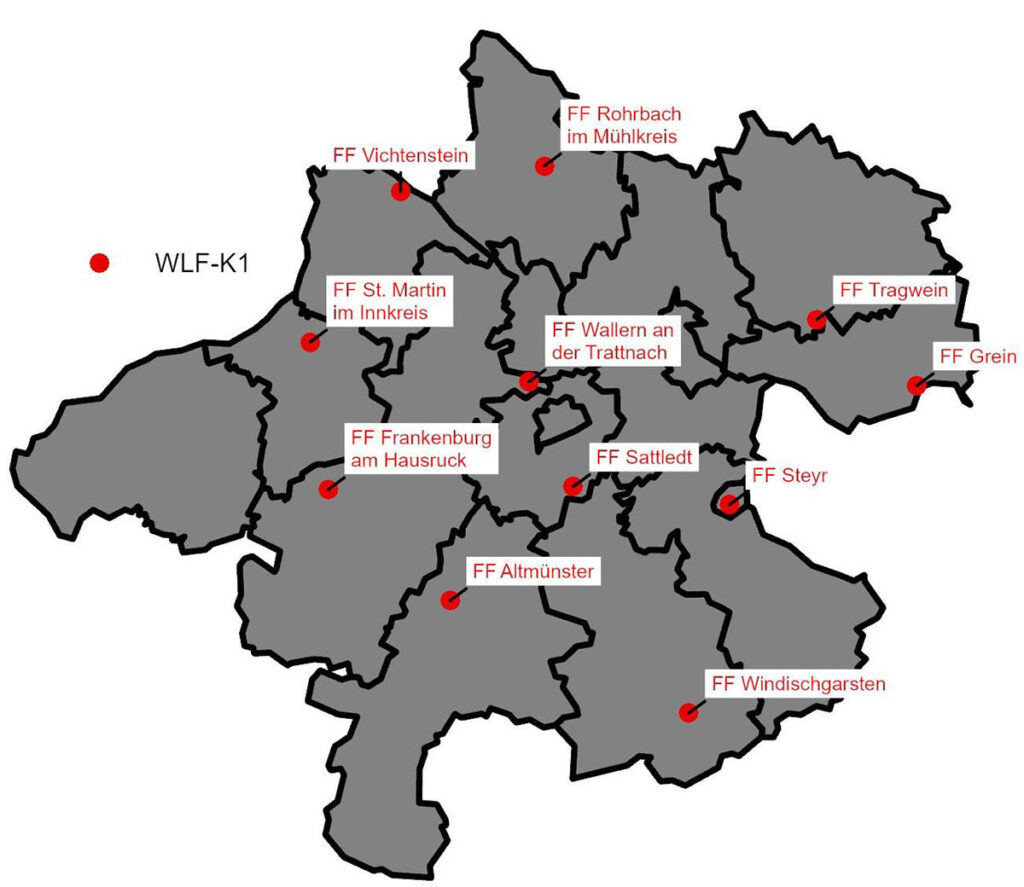

11x WLF-K1

Das 3-achsige WLF-K1 KS (wurde im Brennpunkt bereits detailliert vorgestellt) verfügt über einen 15-Tonnen-Hakenlift zur Aufnahme der Abrollbehälter. Der mittelschwere Kran hebt bis zu 6,2 Tonnen, hat eine max. Ausladung von 17,1 m, eine Kranseilwinde, ist technisch auf dem neuesten Stand und standardmäßig für Herausforderungen aller Art mit Zubehörgeräten wie Endlosrotator, Holzgreiferzange, Arbeitskorb, Schüttgutgreifer und Palettengabel ausgestattet.

Begonnen wurde mit der Stationierung bei der Feuerwehr Altmünster (Bezirk Gmunden) im Jahr 2020, gefolgt von den Feuerwehren Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen), Rohrbach im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) und Sattledt (Bezirk Wels-Land) im Jahr 2021. 2022 erfolgte die Auslieferung eines WLF-K1 an die FF Grein (Bezirk Perg), FF Vichtenstein (Bezirk Schärding) und Frankenburg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck). 2023 waren schlussendlich die Feuerwehren Tragwein (Bezirk Freistadt), St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried im Innkreis) sowie Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) an der Reihe.

Mit der Ausstattung der Feuerwehr Steyr (Bezirk Steyr-Stadt) im Jahr 2024 wurde die Stationierung von WLF-K1 abgeschlossen und umfasst nun 11 Fahrzeuge dieses Typs in Oberösterreich.

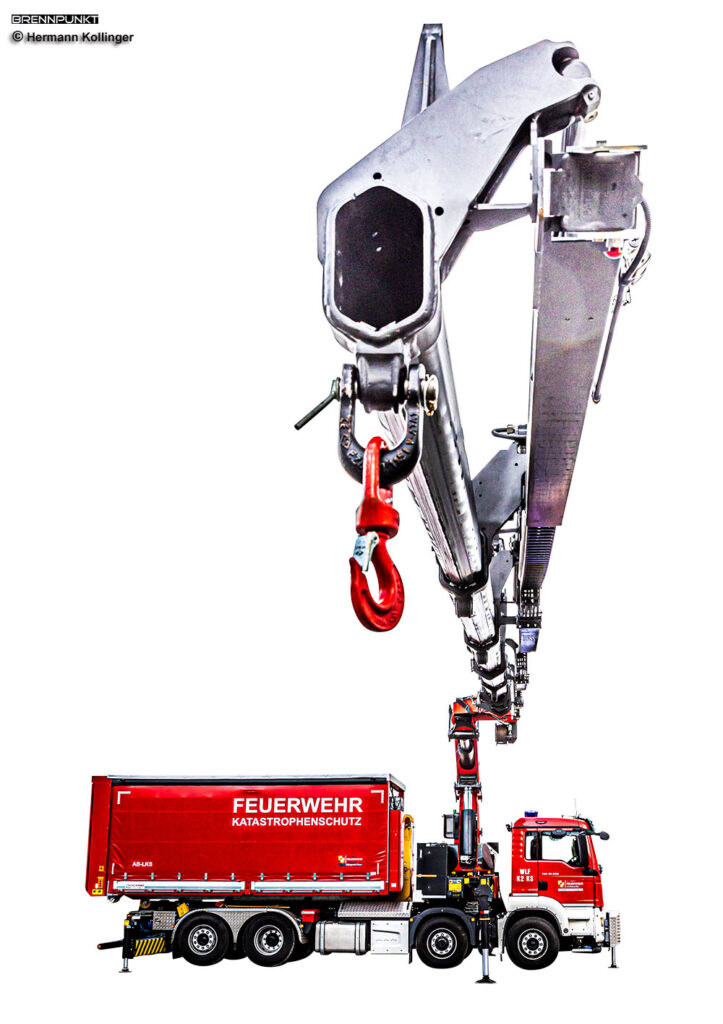

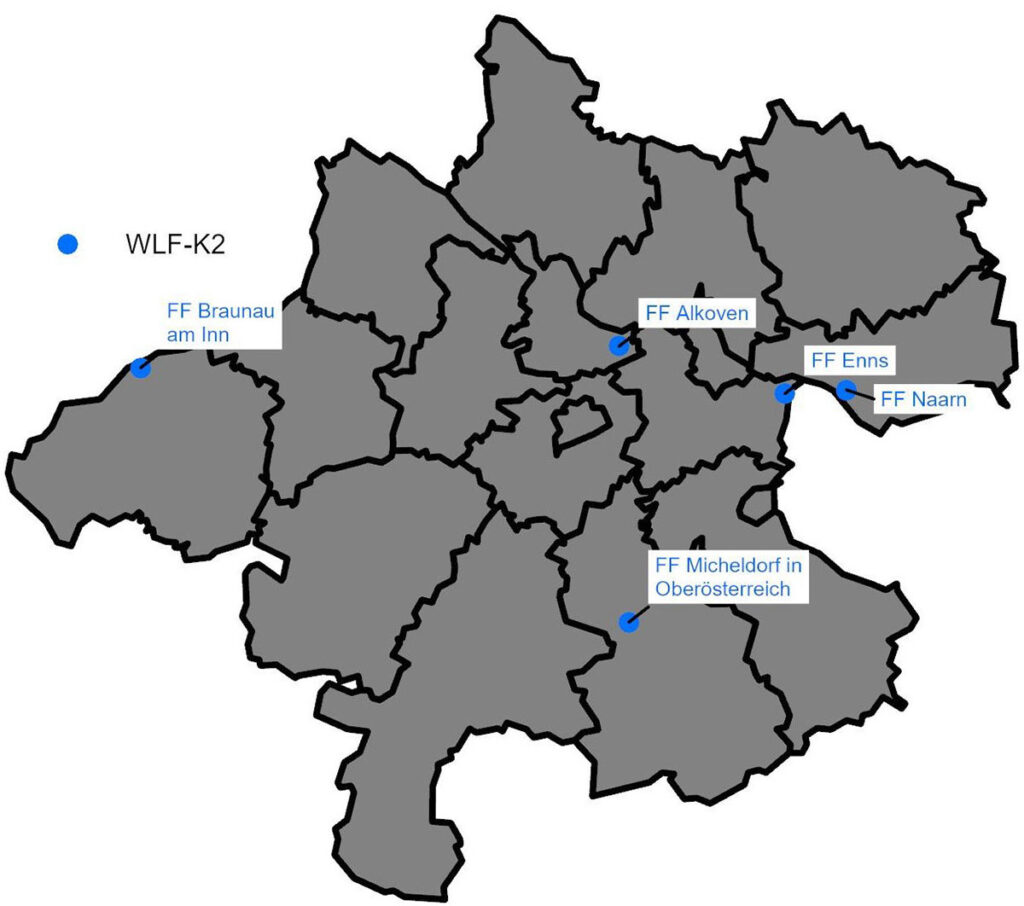

5x WLF-K2

Mit dem WLF-K2 gelangen wir in die schwere Kran-Klasse und zu einem Vierachs-Fahrgestell. Eines der Kernstücke, das 2020 beim Prototyp der Feuerwehr Enns (Bezirk Linz-Land) auf dem 368 kW (500 PS) MAN TGS 35.500 8x4H-6 BL Fahrgestell mit knapp 26 Tonnen Eigengewicht gleich ins Auge sticht, ist der 74 Meter-Tonnen-Kran von Palfinger (PK-78002SH-G). In ihm liegt auch die Hauptaufgabe des Vierachsers. Seine Kraftpotenzial erlaubt beispielsweise das Heben eines knapp 7,4 Tonnen schweren Fahrzeuges auf 9 m Ausladung oder eines 3,5 Tonnen schweren Gegenstandes auf 16 m Ausladung. Bei „Person unter Lkw“ sind bei Minimalausladung des Krans 20 Tonnen Hubkraft drin.

Bei Arbeiten in der Höhe schafft der Kran, der übrigens beim Prototyp noch ohne JIB (also ohne zusätzlichem Knickarm) ausgeführt ist, 22 Meter. Für Zugarbeiten schafft die Heckseilwinde, eine Rotzler Treibmatic TR 080/7, eine Leistung von 80 kN, also acht Tonnen, mit einem Seilvorrat von 80 Metern. Die maximal erreichbare Zugkraft liegt bei elf Tonnen. Die am Kranarm montierte Winde weist eine Leistung von 35 kN mit einer Seillänge von 66 Meter auf – per Umlenkrolle sind sieben Tonnen Hubkraft zu erzielen. Der Abrollhaken von Palfinger ist mit 15 Tonnen ausgelegt.

Der Vierachser bringt übrigens mit dem höchstzulässigen Gesamtgewicht 32 Tonnen auf die Waage, fünf weitere Tonnen mit Routengenehmigung. Inklusive dem Abrollbehälter ist eine Nutzlast von sieben Tonnen möglich, wobei die technische Nutzlast noch um 7.000 weitere Kilogramm höher liegt. Um diese technisch mögliche Zusatzlast auch ausreizen zu können, wurde vom Landes-Feuerwehrverband erfolgreich eine Routengenehmigung beantragt. Somit ist eine Ladung von zehn Tonnen zulässig! Für den Abrollbehälter mit Vertikallift auch vorgesehen bzw. darauf verladen sind Zusatzausrüstungsgegenstände wie Arbeitskorb, Schalengreifer, Holzgreifer, Palettengabel, Hebetraversen für Pkw und Lkw sowie Unterlegeholz, Endlosschlaufen und mehr.

Nach dem Prototypen und die gewonnenen Erfahrungen daraus werden bis 2026 nun noch weitere vier Stück in Oberösterreich verteilt. Im Gegensatz zum ersten Fahrzeug stehen nach entsprechenden Diskussion und Tests den anderen Fahrzeugen auch ein JIP (also dem Knickarm) zur Verfügung. 2025 ging je ein WLF-K2 an die Freiw. Feuerwehr Micheldorf (Bezirk Kirchdorf), die im Gegensatz dazu den bisherigen Liebherr 1070 nicht mehr ersetzt bekommt. Der Zweite in diesem Jahr ging an die Freiw. Feuerwehr Naarn (Bezirk Perg). Die Serie wird dann im 1. Quartal 2026 mit zwei weiteren Fahrzeugen erweitert bzw. somit auch abgeschlossen: Je Fahrzeug wird bei der Freiw. Feuerwehr Braunau (Bezirk Braunau) sowie bei der Freiw. Feuerwehr Alkoven (Bezirk Eferding) stationiert. Bei Letzterer ersetzt es somit auch das Prototyp-Ölwehr-Donau-Kranfahrzeug (3-Achser mit Heckkran) aus dem Jahr 1998. Somit stehen nach Abschluss des Stationierungsprogramms fünf WLF-K2 im Dienst.

Die „dicken“ Kräne

Schlussendlich kommen wir zu den dicken Brummern, den Autokränen (Krane oder Kräne – Kräne wird üblicherweise als umgangssprachlich, Krane als fachsprachlich angesehen; etymologisch verwandt mit altgriech.).

Liebherr LTM 1070

Insgesamt sieben Liebherr LTM 1070 sind derzeit (noch) in Oberösterreich stationiert. Diese werden, je nach Region und Präsenz von Unternehmen, sehr unterschiedlich stark abgerufen und eingesetzt. Einerseits sind diese Büffeln in der Erhaltung – die ja überwiegend die Gemeinden zu tragen haben – sehr teuer und daher oft problematisch, andererseits tun sich immer wieder Situationen auf, wo diese Schwergewichte unverzichtbar sind. Fakt ist aber auch, dass die technische Entwicklung der letzten Jahre die Ladekräne sehr interessant werden ließ, da diese in ihrer Hubkraft heute alles andere als Weicheier sind. Durch die verstärkte Ausstattung mit WLF-K1 und WLF-K2 sind Kräne für die unterschiedlichsten Fälle (Bergung, Sturm, Schnee, Hochwasser) nunmehr rascher verfügbar. Zum anderen gab es auch von betroffenen Stützpunkten das Ersuchen um Rücknahme dieses Gerätes.

Aus 7 werden 2 x 2

Aufgrund der Erfahrungen und der Rückmeldungen aus den jeweiligen Stützpunkten erfolgte die Sichtung der künftigen Möglichkeiten auf dem Gebiet der Kräne unter Berücksichtigung der WLF-K1 und –K2. Ebenso hat man die Entwicklung der Einsätze – besonders im Bereich des Katastrophenschutzes (Unwetter in allen Formen) – unter die Lupe genommen. Mit Fachfirmen wurden in weiterer Folge Musterkräne und Fahrzeuge gesichtet und im Rahmen einer Stützpunktweiterbildung ein technischer Vergleich erarbeitet. Als Resultat aller Faktoren kam schlussendlich eine Neukonzeptionierung bzw. Reduktion um drei Fahrzeuge auf den Tisch. Vier Stützpunkte werden mit zwei verschiedenen Kranfahrzeugen ausgerüstet werden, die Stützpunkte Wels-Stadt und Linz-Stadt entfallen künftig.

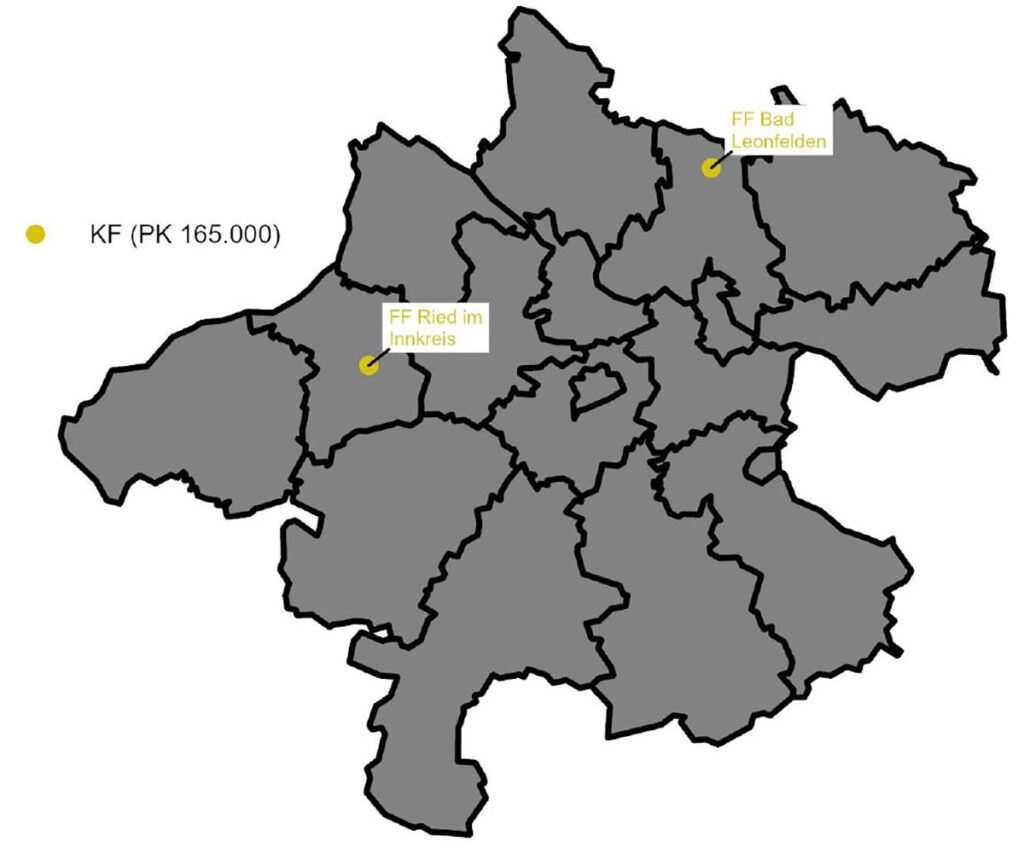

2x KF 1

Das „Kranfahrzeug 1“ wird aus heutiger Sicht ein 32 Tonner (Vollausstattung, Vier-Achs-Fahrgestell) mit beispielsweise einem Palfinger PK 165.002 TEC 7. Der schwere Kran weist ein maximales Hubmoment von 124,8 mt (Metertonnen) mit einer maximalen Hubkraft von 32 Tonnen auf. Bei einer Abstützbreite von 10 m erlaubt der Kran (mit zweitem „Knickarm“) eine Ausladung von 36,1 Metern.

Das erste Fahrzeug des Typs „KF 1“ soll zur Feuerwehr Bad Leonfelden im Bezirk Urfahr-Umgebung gehen und wird dort einen Liebherr-Schwerkran ersetzen. Der Zweite wird an die Feuerwehr Ried im Innkreis (gleichnamiger Bezirk) und löst dort ebenfalls einen Liebherr-Schwerkran ab. Das Palfinger-Modell ist hier übrigens lediglich ein Modell zur Veranschaulichung bzw. Darstellung der Dimension. Welcher Hersteller bzw. welches Modell es dann konkret werden wird, wird die dazu erforderliche Ausschreibung an den Tag legen. Auch der Zeitpunkt steht mit Oktober 2025 noch nicht fest.

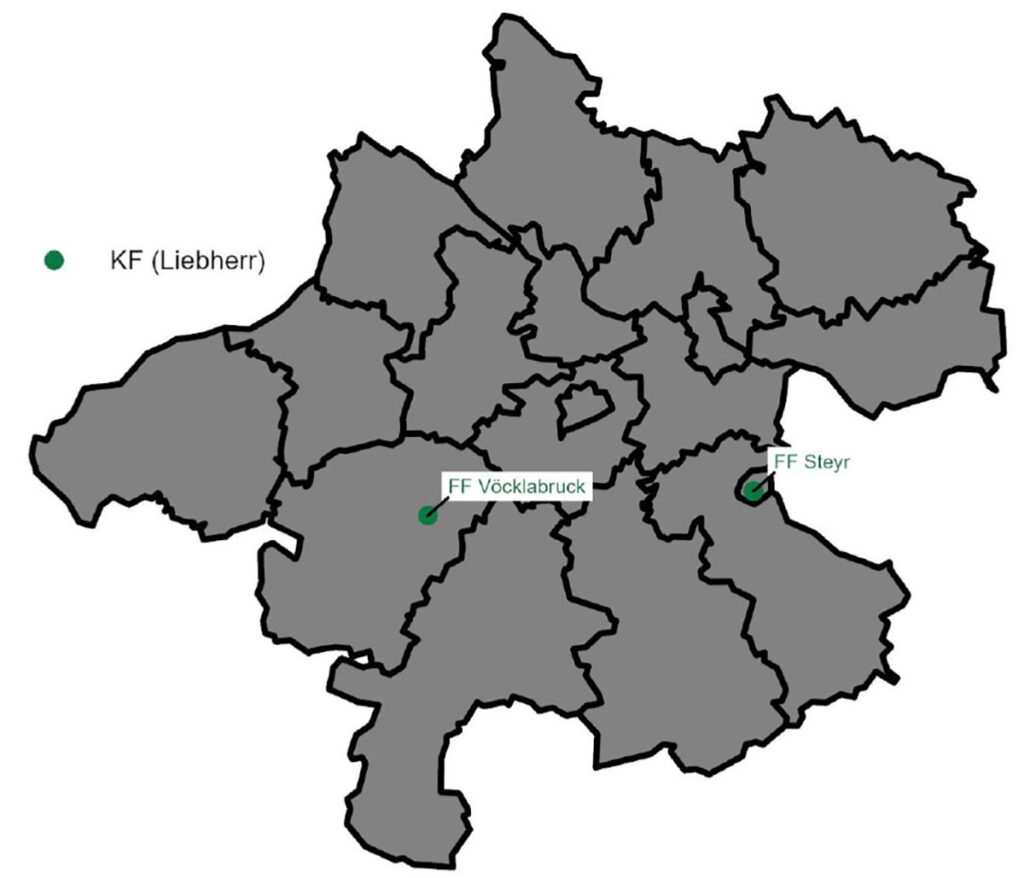

2x KF 2

Das Modell „Kranfahrzeug 2“ bleibt der Liebherr-Ausführung treu. Es handelt sich hierbei um eine Neuauflage des bekannten Modells, dass in Oberösterreich derzeit noch eingesetzt wird. Der LTM 1070 verfügt bei 3 m eine maximale Hubkraft von 50,4 Tonnen, erreicht eine Maximalhöhe von 50 m und eine Maximalausladung von 32 Metern. Auf der Waage schnellt der Zeiger auf 48 Tonnen hoch, der eine Abstützbreite von 6,3 m aufweist. An der Kasse macht sich das Fahrzeug mit rund 1,1 Millionen Euro am Beleg bemerkbar (Stand 2023!)

Bis zur Umsetzung dauert es noch, je ein Fahrzeug wird an die Feuerwehren Stey-Stadt (gleichnamiger Bezirk) und Vöcklabruck (gleichnamiger Bezirk) ausgeliefert werden und die Ära der bisherigen 1070er beenden bzw. das neue Kran-Stützpunkt-System neu in Oberösterreich abrunden. Auch hier ist der Liebherr-Nachfolger lediglich der Veranschaulichung dienlich, da das Modell der Praxis natürlich ebenfalls einer Ausschreibung hervorgehen wird.

Und was ist dem den schweren Rüstfahrzeugen?

Wer sich abschließend die Frage stellt, was mit den vier quer durch Oberösterreich stationierten SRF (schwere Rüstfahrzeuge) passiert, hat gut aufgepasst. Die Antwort auf diese Frage wird jedoch aufgrund des noch jungen Alters der Fahrzeuge erst zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten sein und nicht vor 2029 in Angriff genommen.